Rocker métissé de musiques noires ayant des accointances avec les harmolodies d’Ornette Coleman, le jazz d’Eric Dolphy, l’écriture polyphonique de la Renaissance, la musique classique indienne, le Sprechgesang … Frank Zappa, hybride débridé, fait exploser les barrières en égalisant un terrain où John Cage et Elmore James sont indissociables et sur lequel il invitera, notamment lors de ses concerts, Archie Shepp et Sting, Michael Brecker et Roland Kirk.

On supposerait à tort que le jeune Frank Zappa, né le 21 décembre 1940 à Baltimore, cherchait la recette des effets percutants dans les « Instructions pour une prise d’armes » d’Auguste Blanqui. Son mentor en expérimentation balistique n’est autre que son père, météorologiste dans un arsenal où se fabriquaient des gaz de combat pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ses journées terminées, le jeune Frank rentrait à la maison, les bras chargés de cadeaux singuliers : gobelets, flacons, coupelles emplies de billes de mercure. Tous ces objets entassés donnaient à sa chambre d’enfant une allure de dépôt de munitions.

A six ans, je connaissais déjà la formule de la poudre à fusil et je trépignais à l’idée d’en fabriquer. J’avais dispersé tout mon attirail de chimiste un peu partout dans la maison et je faisais semblant de mélanger les différents produits en rêvant au jour où l’une de mes petites concoctions exploserait réellement. »

Couvant ses armes de destruction, comme on ferait éclore un œuf, l’artificier en culottes courtes ne commit cependant aucun attentat, tout au plus un cratère dans le sol, une porte violemment soufflée, cherchant simplement à tester tout ce qui peut faire « boum ».

Son père rêvait de le former au métier d’ingénieur. On peut dire qu’il y parvint dans une certaine mesure. Une déflagration se produisit en effet, après un parcours d’invention formé à la science des sons, de découvertes en recherches, d’essais sérieux en trouvailles fulminantes.

Sérieuse sera son obstination mais elle sera combinée à cette étrange chimie qui se nomme l’humour et dont la facture imprime aujourd’hui plus de 90 disques (en sachant que les archives n’ont pas toutes été révélées). Un cheminement dont les premiers pas sont inscrits dans le sable du souvenir. Il a 14 ans lorsque Mice, sa première composition pour caisse claire, est exécutée pour un orchestre de lycéens. Une œuvre lentement mûrie depuis ces jours lointains où il stockait de la poudre en attendant de trouver la formule qui enflamme.

Mais elle n’était pas que le seul résultat de ses lectures (celle du « Gilbert Chemistry Set », un manuel de mise à feu) : Mice naît véritablement d’une première collision et de l’écoute intensive d’un succès de Spike Jones, le percussionniste et band leader bien allumé des City Slickers dont les radios diffusent All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth, facétieux smash hit.

La chanson-farce vaut mieux que tous les pistolets à amorces qu’un enfant pourrait recevoir à Noël. En décembre 1948, il prend sa plume et rédige une lettre d’admiration qu’il adresse à Spike Jones. Les mois passent (et nul ne sait s’il a reçu une réponse de son héros) durant lesquels il rejoint un combo de rhythm’n’blues, The Ramblers, emmené par Elwood Madeo et qui officie à San Diego où ses parents sont désormais installés. Zappa est à la batterie, même s’il déclarera plus tard qu’il n’en jouait pas très bien.

S’il subit une profonde commotion à l’écoute de Spike Jones, cette révélation n’a fait que fissurer la terre. Un tremblement de grande ampleur est à venir et les prodromes en sont écrits dans les pages du magazine Look. Il y apprend qu’un compositeur à tête de vieux savant a conçu une œuvre réputée détonante sous le nom de Ionisation. Il lui faut patienter un an avant de pouvoir mettre la main sur ce trésor.

Chez un disquaire de La Mesa, il finit par trouver le disque (« Complete Works of Edgar Varèse, Volume One ») qui n’est pas destiné à éveiller les mélomanes à la nouvelle musique. Il est utilisé pour la démonstration du matériel hi-fi.

Il lui faut à présent négocier la merveille car il n’a pas plus de 3,80 $ dans ses poches. Ionisation est l’une des premières œuvres jouant sur la polyphonie rythmique. Elle a été écrite pour trente-sept percussions et treize percussionnistes.

C’est l’acte par lequel Zappa entre en communion avec le son spatialisé, n en est si ému qu’il demande à ses parents de lui offrir pour son quinzième anniversaire une communication téléphonique avec Edgar Varèse.

Le jour venu, il entend au bout du fil la voix de Louise qui lui apprend que son mari est à Bruxelles où il travaille à la préparation de son Poème électronique. En janvier 1957, le contact s’établira et Zappa se souviendra de cet épisode comme d’un exercice bredouillant. Entre temps, le jeune homme avait tout analysé des ressources de cet art fondé sur des couleurs « timbrales » et des interactions totalement inédites. Il en ressortit acquis à un système musical protéiforme.

Son intérêt pour Varèse n’infléchit pas celui qu’il porte au doo-wop et au rhythm’n’blues dont le groove et les harmonies vocales ne cesseront de nourrir son style. Son enthousiasme va à Johnny « Guitar » Watson, à Clarence « Gatemouth » Brown et à ces sucreries mièvres et néanmoins charmantes que débitent « gélatineusement », à partir de 1950, les groupes vocaux nommés The Spaniels, The Orchids, The Nutmegs, The Gladiolas ou encore The Jewels.

Il en découlera chez lui une sorte d’ironie nostalgique gravée notamment sur l’album « Cruisin’ With Ruben and The Jets » ( 1968), treize titres dans lesquels il citera malicieusement Igor Stravinsky.

Car le choc Varèse avait ouvert la porte à d’autres tremblements. Il s’était procuré « Le Sacre du printemps » mais aussi la « Symphonie Opus 21 » d’Anton Webern. La collection du rocker déviant s’étoffait de pièces engagées dans la direction atonale et dodécaphonique.

Au printemps 1955, il est initié par son professeur de musique au sérialisme (se rapportant aux musiques reposant sur une succession invariable de sons). Il devient alors évident que Zappa composera sous une multiplicité d’influences, parmi lesquelles Litüe Richard, Lightnin’ Slim, Muddy Waters et Howlin’Wolf compteront autant que Stockhausen, Boulez, Conlon Nancarrow ou encore Luigi Nono. Étrange constellation. Ni chair ni poisson. Jazz, dès lors qu’elle en délivre parfois le bruit ; rock, si l’on consent que ce style peut entretenir des liens avec la parodie, cette musique pouvait être qualifiée de bizarre.

Épistémophile sans barrière, car sans cesse aux aguets de ce qui peut déranger la routine et faire passer le rock dans le camp de la musique contemporaine, Zappa ne cède pas aux sirènes du sérieux. Il se présente sous la double étiquette de l’entertainer et du compositeur-sociologue. Sa musique est compatible avec l’humour. Elle est un divertissement placé sous le signe de Dada.

Ainsi, Intercontinental Absurdities est une compagnie qu’il crée en mémoire de certaines actions bruitistes, souverainement pré-punk, et dont le décor a été planté à Zurich, en février 1916.

De même, pour le Cabaret Voltaire, premier lieu de rendez-vous du mouvement dada, où la dérision, le bruitisme des « chants nègres » de Bail et Huelsenbeck s’unissaient en une charge d’assaut contre les partisans de la guerre, indiquant en cela que la bamboche aurait maintenant raison des généraux et de leurs armées. Zappa en a retenu la leçon et organise en 1967, au Garrick Theatre de New York, et pour une période de six mois, une série d’événements blasonnée Pigs and Repugnant.

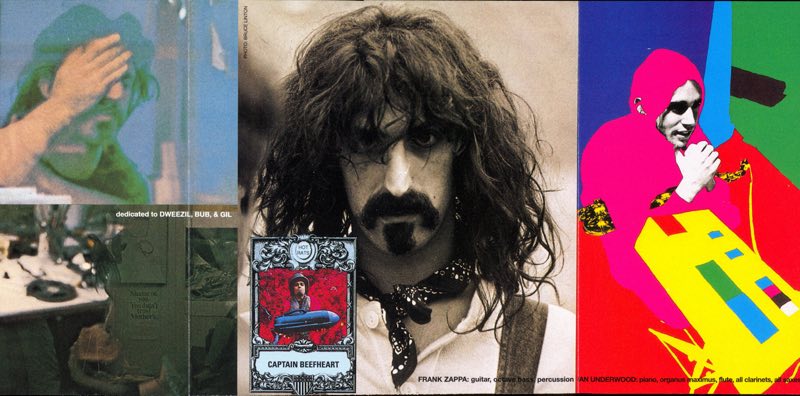

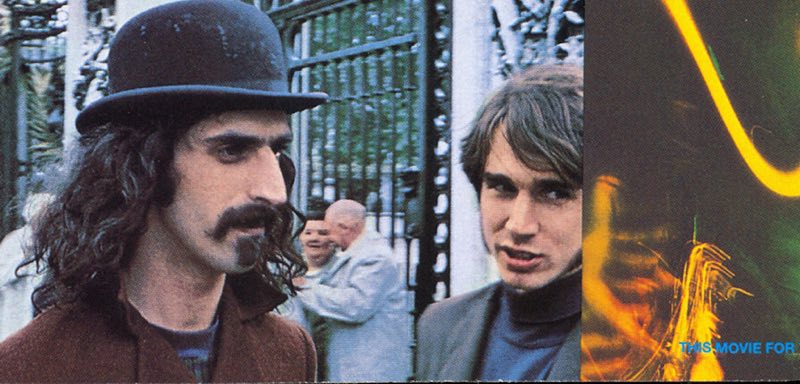

The Mothers Of Invention, le groupe qu’il a formé deux ans plus tôt, y excellent dans l’art de l’improvisation musicale et verbale, dans le goût du happening qui passe au grill l’illusion romantique du summer of love et de son credo peacenick enveloppé de fleurs et de brumes hallucinogènes.

Se moquer de la guerre, ils en sont tout à fait capables (et ils vont le démontrer) mais vanter les sornettes du flower power, courir dans le sillage d’une gelée d’amour, les Mothers s’y refusent. Ils ont rejoint le versant âpre de la lucidité.

Leur premier disque, « Freak Out ! » (1966) n’est pas qu’une révolution musicale ayant frappé l’esprit de Paul McCartney (« Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » lui en est redevable), c’est un concept-album dont l’ambition est à la hauteur d’une vision politique. En évoquant les émeutes de Watts (et les 34 morts qui en résultèrent en août 1965), Zappa pointe les conséquences d’une société de consommation qui fit basculer les envies en une colère errante dans un quartier paupérisé de Los Angeles.

Son propos est de vaste amplitude. Pour le réaliser pleinement, Zappa s’appuie sur un projet dont les lignes ont été tracées dès 1965 et qui prévoit d’« ajuster les mécaniques du hasard » en y incorporant « tout médium visuel disponible » ainsi que la Grande Note « comme matériau universel de construction».

Moins de dix ans plus tard, sur « Apostrophe », il donne la parole à un chien (Fido) qui définit la continuité conceptuelle

dont le nœud de l’affaire (« the crux of the biscuit ») serait une apostrophe, autrement dit un signe typographique, celui de l’élision.

La petite virgule désigne une lettre supprimée, soit quelque chose que l’on ne saurait voir mais qui contient assurément une multitude d’éléments contractés.

La continuité conceptuelle est devenue un sujet de réflexion ad infinitum pour ceux qui cherchent à se rapprocher d’un secret, celui de la confection globale de l’œuvre. Zappa sera souvent pressé de répondre et il dira, à la manière du pataphysicien, qu’elle est tout et n’importe quoi.

À un journaliste qui l’interroge, il répond que leur interview en fait partie. La ‘pataphysique (notez l’apostrophe qui en précède le terme) est une création d’Alfred Jarry qui la tenait pour « une science des solutions imaginaires ». C’est un calembour dont s’est emparé Zappa pour développer une construction sonore où les paramètres musicaux se combinent à certaines notions animalières, légumières, sexuelles.

D’où, au fil des disques et des tournées, la récurrence de vocables ou d’expressions dont la liste est longue et qui renvoie à un univers loufoque. Tout cela se souvient des comic books et des horror movies dont Zappa s’est abreuvé à l’adolescence et qui mettaient en scène des personnages à l’aspect et aux pouvoirs monstrueux ainsi que des les recueils édités par EC Comics (notamment « Les Contes de la crypte »).

Son humour visuel dont on peut apprécier la portée dadaïste dans le film « 200 Motels » doit beaucoup à l’esthétique des super-héros élastiques (Plastic Man) ou sculptés dans les chairs décomposées des résidents du cimetière, revenus au monde.

Il est par ailleurs grand amateur du cinéma de Todd Browning (« Freaks ») et de Roger Corman (« It Conquered the World »). Son univers tératologique (l’étude des monstres) est célébré par Cal Schenkel, l’auteur de la plupart de ses pochettes d’album.

Zappa use de formules alchimistes pour énoncer à mots cryptés, les principes de son œuvre (qu’il aime par ailleurs prononcer Hoover, du nom d’un célèbre fabricant d’électroménager) avec le sérieux de la vis comica. Cette force comique est partout, audible sur le ton de la parodie qui le fait égratigner quelques nobles figures de l’odyssée pop, de Bob Dylan à David Bowie.

En agissant ainsi, il se heurte au sacré et avoue qu’il est héroïque de s’en prendre à des figures que les fans ont élevé au rang de dieux.

Satiriste inconditionnel, il arme son dispositif de balles (jamais létales) pour dénoncer tous les mensonges de la politique et des médias, ciblant avec délectation quelques supervilains dont Richard Nixon (Dickie’s Such An Asshole sur « Broadway The Hard Way », 1988) et Ronald Reagan (Agency Man sur « Ahead Of Their Time », 1993). Pour lui, en effet, «la politique est la Division « Spectacle » de l’Industrie ».

Il affûte également ses flèches contre les prescripteurs de morale et les puritains toujours agiles à dégainer les ciseaux de la censure.

Ses combats contre les ligues de vertu et les prédicateurs sont légendaires. H agira contre les partisans du labelling (le PMRC de Tipper Core, épouse de Al Gore, sénateur démocrate du Tennessee puis vice-président de Bill Clinton) qui prétendent protéger la jeunesse en stickant sur les enregistrements « offensants » la mention Parental Advisory; Explicit Lyrics (Avertissement parental, paroles explicites).

En 1985, l’album « Frank Zappa Meets The Mothers Of Prevention » documente sa lutte contre l’hypocrisie. Les télévangélistes agrafés sur sa dernière tournée (1988) par le détournement de trois chansons des Beatles (Norvegian Wood, Lucy In The Sky With Diamonds, Strawberry Fields Forever) signalent son aversion pour les manipulateurs d’esprit. En 1987, «Joe’s Garage », son opéra-rock, en donnait le ton en attaquant à manches relevées Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie.

Sur ce triptyque, le titre Packard Goose est une critique inspirée d’un essai du sociologue Vance Packard (« The Hidden Persuaders ») détaillant la manière dont on peut motiver les individus à agir, sans faire appel à leur conscience.

Autre cible : les journalistes, et notamment ceux qui interviennent dans la presse musicale.

Le verbe to goose (pouvant être traduit par donner une claque sur la région postérieure du bassin) est utilisé pour envoyer une pichenette aux rock critics qui écrivent en ignorant le plus souvent ce qu’est vraiment la musique. La chanson ouvre le feu sur ces mots : « L’information n’est pas la connaissance, la connaissance n’est pas la sagesse, la sagesse n’est pas la vérité, la vérité n’est pas la beauté, la beauté n’est pas l’amour, l’amour n’est pas la musique, la musique est ce qu’il y a de meilleur ! »

Ainsi invite-t-il à ne rien lire sur ce sujet mais à se concentrer uniquement sur l’écoute. Musicien jusqu’au bout des neurones, Zappa n’a eu de cesse de composer en s’entourant des meilleurs solistes, ceux qui étaient en mesure de déchiffrer ses partitions (si l’on prend The Black Page, il fallait que Terry Bozzio existe !), ceux qui possédaient une culture de leur instrument capable d’improviser dans le respect de la Grande Note.

D’où une impressionnante liste d’instrumentistes venus du jazz (Don Ellis, Bunk Gardner, Glenn Ferris, George Duke, Chester Thompson, Don Preston, Bruce Fowler, Sal Marquez …) ou de la tradition des musiques savantes (Art Tripp, Ian et Ruth Underwood, Jean-Luc Ponty, Allan Zavod …) et qui sont la dimension fractale de « la macrostructure en extension du groupe ».

La trajectoire de Frank Zappa ne se résume pas qu’à la vie des Mothers (1965-1975), elle est ce groupe en extension qui a fait cohabiter les langages, après que sa musique a été jouée par le London Symphony Orchestra de Kent Nagano, l’Ensemble Intercontemporain de Pierre Boulez, l’Ensemble Modem de Peter Rundel, avant que le band leader n’enferme sa guitare (et sa baguette de chef d’orchestre) dans un étui et qu’il livre son inspiration aux possibilités du Synclavier (The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort) d’où naîtront plus de 500 compositions dont de nombreuses sont encore inédites à ce jour.

Rocker métissé de musiques noires ayant des accointances avec les harmolodies d’Ornette Coleman, le jazz d’Eric Dolphy, l’écriture polyphonique de la Renaissance, la musique classique indienne, le Sprechgesang … l’hybride débridé fait exploser les barrières en égalisant un terrain où John Cage et Elmore James sont indissociables et sur lequel il invitera, notamment lors de ses concerts, Archie Shepp et Sting, Michael Brecker et Roland Kirk.

Plus qu’une ouverture à tous les styles, son œuvre parée des habits du rock (un déguisement sans lequel son art n’aurait pu exploser) appartient aux plus belles pages de la musique du XXème siècle qu’aucune rubrique ne peut classer vraiment, dans la mesure où elle se joue des doctrines et des genres, se contentant d’avoir donné naissance à un monstre de jouissance pour les oreilles avides de déflagration.

Source : www.frank-zappa.fr – www.rollingstone.com – www.lemonde.fr – www.fip.fr