L’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, voyageur impénitent, sait mieux que quiconque que le terme « salsa » recouvre des rythmes bien antérieurs à l’arrivée de ce nom qui n’apparaît que vers la fin des années 60 à New York. L’histoire de la salsa se confond en effet entièrement avec celle de l’exil de la communauté d’Amérique latine aux USA – et plus précisément à New York, la Mecque musicale de toutes les époques.

John Storms Roberts, dans son livre The Latin Tinge, a montré que l’influence latine sur la musique des États-Unis datent de la deuxième moitié du XIX siècle, lorsque le compositeur Louis Moreau Gottscbalk, un ami de Chopin et de Saint-Saens, de retour à la Nouvelle-Orléans après un voyage à Cuba, utilisa de nombreux éléments de musique latine.

Mais il s’agit d’un cas isolé et, alors que la guerre hispano-américaine de 1898 aboutit à l’annexion de Porto Rico aux États-Unis, aucun effet ne se ressent encore sur le plan musical. Jusque vers les années 1915, la principale influence latine sur la musique créée aux États-Unis est mexicaine.

Le 3 février 1913 a lieu à Broadway la première de The Sunshine Girl, une comédie musicale qui va lancer la mode du tango, venu d’Argentine. Bien que le gros de cette musique pour danser n’intègre que marginalement la musique latine, le tango contribue pour beaucoup à la popularisation des rythmes latins aux États-Unis.

C’est peut-être une forme hybride, mais tout le monde apprécie et danse le tango, même Jerry Roll Morton. Les années d’immédiat après-guerre ne font que consolider cet engouement. De nouveaux instruments apparaissent comme les marimbas, sorte de xylophone avec des touches en bois venu du Guatemala. Les marimbas groups comme les Hurtado Brothers vont être très populaires durant les années 20 et joueront le rôle de transition entre l’ère du tango et celui de la rumba, qui va déferler pendant les années 30.

Xavier Cugat arrive à New York le jour de la mort de Caruso, le 2 août 1921. Cugat va jouer un rôle déterminant dans l’autonomisation d’une scène latine au cours des années 30. Cette scène va avoir deux ailes géographiques: downtown, où résident les night-clubs, les hôtels de luxe et les boîtes pour Américains, et uptown, là où la communauté latine se construit, à l’est de Harlem.

Ces deux ailes déterminent deux tendances musicales. Toutes deux sont importantes et la distinction n’est pas si évidente, même si la première, représentée par Cugat, a été et est toujours considérée comme « commerciale » et « mièvre ». La stratégie de Cugat est pourtant affirmée haut et fort : il s’agit de donner aux Américains, qui ne connaissent rien à la musique latine, autant pour les yeux que pour les oreilles.

Et ensuite seulement de changer la musique pour jouer quelque chose de légitimement latin, ce qu’il réussit dans quelques-uns de ses albums. D’où sa décision de mettre sur l’avant-scène de jolies filles. Sa première recrue sera une certaine… Rita Hayworth, alors âgée de treize ans !

Uptown apporte donc un contrepoids à ces spectacles en proposant de nouveaux groupes qui innovent dans de nombreux styles de musique latine pour le public latin. Vers 1930, la scène uptown est déjà florissante. Elle possède même son émission de radio, tenue par Julio Roque, un dentiste de East Harlem également musicien qui présente de jeunes artistes, non seulement cubains mais aussi mexicains et portoricains.

Car, si les deux grandes figures issues de cette scène, Socarras dans les années 30 et Machito dans les années 40, sont cubaines, le public portoricain, lui, est souvent le plus enthousiaste (et de loin le plus nombreux) et les musiciens mexicains les plus ouverts à expérimenter, par exemple avec les orchestres de jazz.

Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, deux mouvements créatifs majeurs vont se développer puis éclater dans les années 50. L’un est le mambo et est directement issu du ferment latin et l’autre est le Cubop – ou jazz afro-cubain – qui est un style de fusion.

Dans les années 40, tous les deux sont encore intimement liés. Le jazz afro-cubain n’est bien sûr pas apparu du jour au lendemain. Les groupes de swing comme celui de Glenn Miller avaient déjà introduit des rythmes latins dans leurs compositions : « Notre idée était d’amener la musique latine à la hauteur des orchestres américains. » Mario Bauza, un Cubain qui jouait dans les orchestres de jazz de Chick Webb et Cab Calloway , est un acteur aujourd’hui enfin reconnu du Cubop. Il rejoint le groupe de Frank Grillo, alias Machito, The Afro-Cubans, en 1940.

Pour la première fois, Latins et Américains tentaient de travailler ensemble sans abandonner aucun des éléments cruciaux de leur style. C’est vraiment par la volonté de trois forces créatrices – Machito, Stan Kenton et Dizzy Gillespie – que la fusion a pu se réaliser.

En 1948, après avoir travaillé à la fois avec Kenton et Gillespie et sorti d’excellents albums, Machito est approché par le producteur Norman Granz. Il veut faire enregistrer les Afro-Cubans avec Charlie Parker ! (Il avait emmené Bird à une répétition des Afro-Cubans au Palladium et ce dernier les avait adorés).

La collaboration avec Charlie Parker va faire de Machito un héros chez les bopsters de New York et tous les jazzmen vont ensuite vouloir jouer avec lui. Les Afro-Cubans ont joué ou enregistré à des périodes différentes avec Dexter Gordon, Stan Getz, Johnny Griffin, Lee Konitz et Howard McGhee.

En 1949, le Cubop est devenu un vrai mouvement. Il a son club (le Cubop City), son DJ et MC (Master of Ceremony), Symphony Sid, et même ses sous-branches : on lit alors, sous la plume d’un critique du Melody Maker, l’étiquette rumbop !

La première partie des années 50 est tout entière marquée par la vogue du mambo, qui, pour la deuxième fois depuis la rumba, va s’attirer les faveurs du grand public.

Perez Prado, un pianiste, va populariser le genre, d’abord sur la côte Ouest, où il remplit des salles de deux à trois mille personnes, puis dans tous les États-Unis. C’est à New York que le style de Prado a le plus de peine à prendre car New York est alors le fief d’un grande artiste à la démarche beaucoup plus expérimentale : Pablo « Tito » Rodriguez accompagné du percussionniste Tito Puente.

Tous deux personnifient la grande époque du mambo qui continue la formule de Machito avec une orchestration swing mais en préservant les chorus et les montunos de la musique cubaine (motif répétitif de deux ou trois notes répétées qui dure le temps de l’improvisation). Puente et Machito ont fait les beaux jours du Palladium, le centre du mambo à New York où ils installent leurs quartiers.

Vers le milieu des années 50, cependant, la musique latine connaît un déclin progressif aux Etats-Unis. L’arrivée du rock’n’roll y est pour quelque chose, mais aussi le succès phénoménal d’une autre danse, le cha-cha-cha, plus simple que le

mambo, dont la forme originelle cubaine va rapidement faire place aux États-Unis à une variété mièvre et sans nerfs. C’est aussi une période où d’autres rythmes latins trouvent leur place dans la musique populaire américaine: la musique chicano, le merengue dominicain et les rythmes du Brésil.

Les années 60 sont un retour général vers la clandestinité. À la suite de Charlie Palmieri, une véritable folie pour les charangas saisit la communauté latine de New York.

Pour la première fois le son n’est plus dominé par les sax et les cuivres mais par la flûte et les violons. C’est une révolution qui va permettre à bon nombre de grands flûtistes cubains de devenir leaders de formations.

L’un des plus célèbres est le Dominicain Johnny Pacheco, qui a commencé sa carrière de musicien comme percussionniste (chez le guitariste George Benson), et le joueur de congas Ray Barretto, qui forme également sa charanga en 1961.

Alors que, vers 1965, l’engouement pour ce genre disparaît, ces trois hommes -Palmieri, Pacheco et Barretto – s’imposent comme les trois leaders latino avec une diversité d’approche qui leur permet de survivre à toutes les modes, présentes et à venir. L’époque est aussi aux descargas, ces jam-sessions qui vont permettre de découvrir un futur grand musicien, le joueur de conga Ramon « Mongo » Santamaria.

Tandis que le développement du son cubain se poursuit à l’intérieur du jazz, la soul music et le rock commencent eux aussi à intégrer les rythmes cubains. Mongo Santamaria, Willie Colon, Joe Cuba, Joe Baatan sont les fers de lance du bugalu, une forme condensée du vieux mambo imprégné de rhythm’n’blues.

Colon a à peine dix-sept ans quand il sort en 1967 El Malo, son premier album dans ce genre latin soul, qu’il vend à 30’000 exemplaires, un bon score pour l’époque.

De manière générale, la vogue du rock californien et de groupes chicanos comme Santana fait se déplacer le centre d’intérêt de la musique latine de la côte Est vers la côte Ouest. San Francisco, le lieu de toutes les fusions et de toutes les expériences, accueille les musiciens cubains à bras ouverts.

Le début des années 70 marque d’abord un retour vers le tipico, le son pur et sans concession de la communauté cubaine, que prêche désormais un Johnny Pacheco. Un retour aux sources cyclique nécessaire avant de nouvelles fusions.

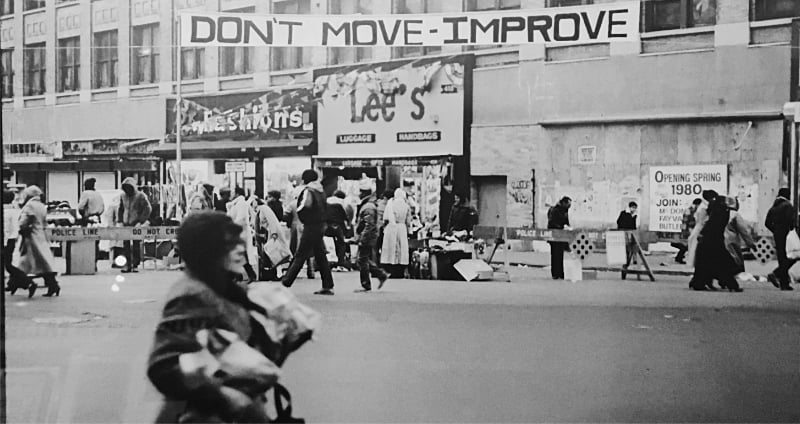

Paradoxalement, c’est à cette époque que la musique latine jouée à New York depuis bientôt cinquante ans trouve enfin son nom: salsa. Le nom était déjà utilisé par les musiciens cubains pour exprimer le swing d’un morceau. Son origine, qui prête à discussion, semble venir de Izzy Sanabria, éditeur du magazine Latin New York, qui l’utilise dans un article pour décrire une performance des Fania All-Star. En tous les cas, le terme est resté, et même si la plupart des musiciens le dénigrent, il capture parfaitement la musique latine jouée à New York à cette époque, qui, forte de son passé, peut maintenant s’ouvrir vers différents idiomes musicaux.

Il ne s’agit donc pas d’un nouveau rythme ni d’un genre musical aux contours bien définis (contrairement au mambo, au Cubop ou au bugalu), mais d’un terme parapluie qui, outre son avantage commercial, répond au projet d’offrir un nouveau souffle à de vieilles traditions en les combinant les unes aux autres et à la faveur d’un son plus agressif et urbain.

L’œuvre de Colon et Letvoe, qui fusionne rythmes cubains, portoricains, brésiliens, calypso, en est le meilleur exemple. Outre l’aspect musical, la salsa a une claire connotation politique d’affirmation identitaire qui n’existait pas dans les modes latines antérieures. On y affirme la fierté d’être latino, de l’héritage africain de cette culture et des secteurs populaires de la société.

Au-delà de son origine new-yorkaise, elle a immédiatement été adoptée dans de nombreux pays latins (Colombie, Venezuela, Pérou, Panama et bien sûr les Caraïbes), et sa popularité s est étendue, grâce au phénomène de la danse, dans le reste du monde.

Pendant les trente dernières années, la musique latine aux États-Unis n’a cessé de se développer dans toutes les directions, perpétuant les grands styles en intégrant de nouveaux rythmes, toujours en éveil sur les modes courantes. Le film à succès Mambo Plays The Kings Of Love, basé sur le très beau roman d’Oscar Hijuelos, a certainement, plus encore que l’engouement des DJs, contribué au renouveau dont jouissent aujourd’hui la salsa et la musique latino-américaine en général.

Cette histoire, au traitement malheureusement un peu hollywoodien, raconte comment deux musiciens sans le sou arrivent de Cuba dans le New York des années 50 et se mêlent à la scène latino, en particulier celle du fameux dancehall Le Palladium où l’on dansait le habanera, le tango, la rumba, le cha-cha-cha et autres grandes danses.

Sorti en 1992, ce film a remis au goût du jour le mambo, qui, avec ses percussions hypnotiques et ses riffs de sax nerveux, s’accommode très bien du retour général aux sonorités pures et roots que de plus en plus de jeunes veulent entendre aujourd’hui dans les clubs du monde entier.

Des DJs comme Gilles Peterson et Little Louie Vega ont été récemment conviés à puiser dans le large catalogue Fania pour établir leur sélection clubbing.

Enfin, s’il semble que la scène new-yorkaise n’a plus la même dynamique qu’autrefois. Les musiciens, eux, sont toujours là, prêts à tremper leur salsa dans toutes les nouvelles potions à venir. Le Spanish Harlem Orchestra, Grupo Fantasma et autres Afrocubism ne vont pas nous démentir.